清丰柳子戏又称“百调子”“柳子腔”,始于元明,盛于清,享有“宫廷戏”之美誉,在民间还有“听着柳子调,胜似坐仙轿”之说。

据《清丰县志》和宅刘家《刘氏家谱》记载:明朝宦官大内总管刘永诚(明洪武戊辰年,1388年)进宫,今清丰县马村乡宅刘家村人)为光宗耀祖,于永乐三年(1405年)回乡祭奠祖宗,并从宫内带回一乐班,征地200余亩,树碑建坊,后将乐班置于祖籍,为族人节日祭礼、闲时取乐之用。英宗天顺二年,刘聚(刘永诚之侄,精骑射,通《孙》《吴》,曾随季父永诚多次保驾出征,屡立战功,官至左都督)返乡祭祖,盛况空前,并置戏楼一座。刘聚挚友刘仪(洪武帝宠爱的宫廷艺人刘杲之得意门生,曾官居太常寺少卿,因得罪权相而弃官),随同返乡,自愿留守刘氏茔冢,广招四方艺人,组成戏班,长期蓄养。刘仪博学多艺,能教善演,采用“南北合套”,填词谱曲,大胆吸收当地的俗曲、小令,如[柳子]、[打枣杆]、[一枝梅]、[哭五更]等,在元明杂剧的基础上配有弦乐俗曲演唱,并以“柳子”定调。可见,柳子戏是宫廷戏并非讹传。

历经数代,刘氏家境日渐衰败,戏班解体,艺人四散谋生,其中部分艺人落脚于清丰普照寺内。据清丰县普照寺史料记载:“明、清以来,僧人众多,坐禅诵经,广传柳腔之调……”。

清乾隆十年,清丰西关大户洪从心组建洪家戏班,历经七世管主,长达208年,为柳子戏的传承与发展起到了决定性作用。

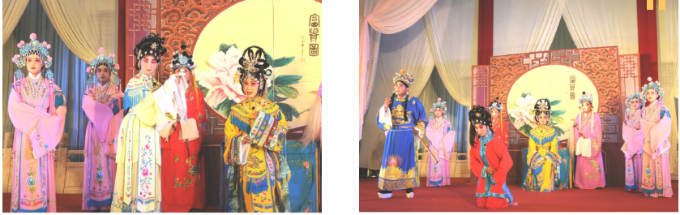

清丰柳子戏历经几个世纪的成长、发展、改革、衍变,兼收并蓄,博采众长,逐渐成熟、完善,已形成了自身特有的艺术风格。1953年、1963年清丰县柳子剧团和山东省柳子剧团两度晋京演出《孙安动本》,党和国家领导人毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平等观看了演出,并给予了高度评价,称赞“柳子戏是我国古代宫廷音乐的缩影,是地方稀有剧种的典范”。数十年来,清丰柳子戏坚持在全国各地进行演出,使清丰柳子戏得到了很好地传承发展,曾多次参加省市戏曲赛事,获奖不计其数。2016年9月,在县委、县政府正确领导下和局党组大力支持下,清丰非遗中心和柳子戏艺术传承中心共同努力,依据张清丰孝道故事,倾力打造了一部大型原创历史剧《孝子张清丰》,参加河南省“第七届黄河戏曲节”大赛,荣获二等奖。2017年11月19日,清丰柳子戏《孝子张清丰》,应“李树建戏曲艺术中心”之邀,参加“唱响新时代——河南稀有剧种北京公益展演周”活动。《孝子张清丰》在北京梅兰芳大剧院成功上演,张清丰头炉烧饼献母亲,举孝廉而不就,口吮脓血等孝道故事感动得北京观众热泪涟涟,掌声此起彼伏,演出结束后观众久久不愿离去,更是受到了领导和专家高度评价和赞扬。2017年12月23日,清丰柳子戏参加2018唱响新时代中国首届戏曲稀有剧种贺新春互联网公益晚会。观众对我们的褒奖,更加激励我们继续努力,创造更好的剧目奉献给广大观众。为清丰的孝道文化和精神文明建设做出了积极贡献。

清丰柳子戏历经几个世纪的风风雨雨,至清朝中叶发展到鼎盛时期,上世纪五六十年代在党和政府密切关怀下创造了辉煌。自上世纪八十年代,随着科学技术日新月异,现代传媒技术大量普及,戏曲市场极度滑坡,观众数量日渐萎缩,作为地方稀有剧种的清丰柳子戏更属“重灾区”,出现了传承无力的局面。

近年来,清丰县加大了柳子戏的保护力度,通过宣传、展示、研究等保护措施,目前,清丰柳子戏——这一古老的艺术奇葩已焕发出勃勃生机。