编者按:

历史无声,但震耳欲聋。

回望中国人民抗日战争,为抵抗穷凶极恶的日本侵略者,无数英雄前仆后继、视死如归,在河南这片中原大地上留下了一段段可歌可泣的感人故事。

峥嵘历史不会褪色,英雄故事更不应被忘却。一座茅草屋、一个窑洞、一口水井、一把军号……这些散落在你我家乡的每一处抗日遗迹、每一个抗日文物,都能诉说一段激情燃烧的岁月,已成为我们永不褪色的民族记忆。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,顶端新闻特推出“抗日英雄在俺村”系列报道,记者走进河南多个地市,带你还原那些英雄个人、英雄故事,回顾那段硝烟弥漫的峥嵘岁月。

顶端新闻记者 孙益锐 实习生 杨蒙蒙 孙荟萱 赵玉鑫

“日本小鬼来‘扫荡’,机枪大炮咚咚响。沉着气,别惊慌,英勇沉着出主张……”在河南省濮阳市清丰县单拐村,这首曾经流传在冀鲁豫边区的抗战民歌,依然在老人们口中传唱。

这座绿树掩映、碧水环抱的村庄,被誉为“平原首府”。在抗日战争时期,曾是冀鲁豫边区政治军事的指挥中心;曾是中共中央北方局、冀鲁豫分局、冀鲁豫军区司令部暨军区第一兵工厂所在地,是冀鲁豫边区的抗战大本营。邓小平、黄敬、杨得志、杨勇、苏振华、王宏坤等老一辈无产阶级革命家在这里运筹帷幄;对日大反攻的冲锋号角在这里吹响;我军兵工史上第一门大炮——“盖亮号”在这里诞生 。

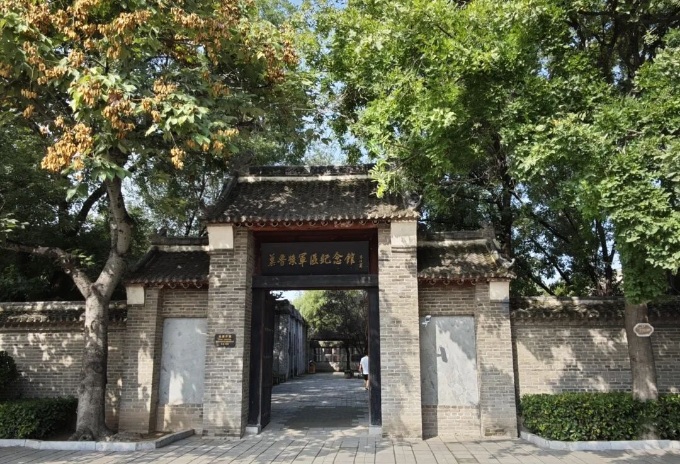

如今,村里的古朴民居,历经八十余载的风雨沧桑,在几代人的保护下原貌尚存。漫步其间,每一砖一瓦都在无声地讲述着当年军民同心、共御外侮的感人故事。

单拐为什么那样“红”

8月下旬,顶端新闻记者一行来到单拐村。阳光漫过青石板路,青砖黛瓦间,旧屋的砖墙带着时光打磨的痕迹,如今这里不再是当年紧张忙碌的指挥中心,而是展示红色历程的展馆。

单拐是如何与“红色”结缘的?冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党史研究员刘冰田告诉记者,单拐的红色底蕴深厚。“1939年,单拐开办了抗日军政干部训练班;1940年,单拐村村民曾成功掩护72名八路军伤员。1944年,更是单拐与‘红色’紧密相连的转折之年。这里不得不提到两个关键人物——单拐村开明绅士陈笃之及其儿子陈平,后者是一名在中共冀鲁豫区党委工作的共产党员。”

刘冰田介绍,1944年8月,清丰县获得解放;当时,冀鲁豫军区为进一步扩大战果,解放南乐县城、濮阳县城及豫北大部分地区,打通冀南与太行根据地的联系,决定将指挥部前移。得知军区寻找新驻地的消息后,陈平主动向军区保荐了自己家乡,承诺动员村民配合支持,更率先将自家数十间青砖瓦房全部腾出,供司令部办公和住宿使用。在儿子的影响下,陈笃之说服族人,将陈氏祠堂捐献作为兵工厂使用,将祖传酒作坊无偿移交冀鲁豫军区,并拿出个人积蓄购置军需物资。据《冀鲁豫边区史》记载,陈氏父子共动员村民腾出房屋150余间,捐献粮食3000余斤。

1944年9月,冀鲁豫分局和冀鲁豫军区司令部正式从山东省观城县红庙村迁驻至清丰县单拐村。从此,这个原本平静的村庄,成了冀鲁豫边区的“红色心脏”。

邓小平在单拐

在邓小平旧居的胡同口,一对形似卧马的青石格外醒目。据单拐村村民杨新苗说,当年,小平同志就是从这里上马,到周边村子调研;离开单拐那天,也是从这里上马,和父老乡亲们挥手作别。

“单拐村是邓小平在河南省工作时间最长的一个村庄。也是在这里,邓小平召开了冀鲁豫边区群众工作会议,发表了著名的'六·六讲话’。”冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆党史研究员刘章顺向记者介绍道。

1945年3月底,时任北方局代理书记、129师政治委员并主持八路军前方总司令部工作的邓小平,率领中共中央北方局机关干部20余人,从山西辽县麻田镇一路跋涉抵达清丰县单拐村。邓小平被安排在村民陈学修家居住。此后的三个月,这处位于单拐东街路南的院落成为邓小平深入群众、开展工作的“根据地”。

当时常有农民前来反映问题,挤满了这处狭小的空间。邓小平坐在板凳上,用通俗话语开导大家:“你们是雇工和佃农,是革命的依靠力量。现在生活都很苦,共产党就是领导咱穷人翻身求解放的。减租减息就是要改善我们的生活。”

1945年6月6日,单拐村东头的空地上挤满了人,冀鲁豫边区群众工作会在这里召开。邓小平在临时搭起的台子上,就冀鲁豫前段的减租减息和民主民生运动做了总结发言。强调以发动群众为中心务必把减租减息的政策贯彻到底。

"这就是著名的'六·六会议'。这场会议极大地推动了边区民主民生运动的深入开展,为充实物资储备、迎接战略大反攻奠定了坚实基础。"刘章顺说。

首开造炮先河

顶端新闻记者在冀鲁豫军区兵工厂旧址采访时,一门看上去像手推车的绿色的大炮格外引人注目。这是“盖亮号”步兵炮的复制品,原炮现藏于中国人民革命军事博物馆,这是我军军工史上生产的第一门大炮。

时间回溯到1941年,冀鲁豫军区在作战中缴获了一门日制九二式步兵炮。但因长期缺乏维护,该炮在1945年豫北战斗中发生炸膛。当时正值攻坚作战急需重火力,仿制九二式步兵炮成为冀鲁豫军区的紧迫任务。

“军工要加紧建设,不管多么困难也得把工厂建设起来,一切保证军工。”1945年8月,邓小平为军工建设作出了明确指示。同年9月,冀鲁豫军区在单拐村成立军事工业部,先后建立了4个兵工厂,陈氏祠堂被改造成兵工一厂的厂房,成了造炮事业的“主战场”。

当时的条件有多难?没有成型图纸,只有炸膛后损坏严重的炮身做样机;没有专业设备,几盘熔炉、几个大风箱、几把老虎钳,再加上锤子、锉刀、手摇钻,就是全部家当;钢材、煤炭更是奇缺,连热处理设备都没有。

关键时刻,有军工经验的技师盖亮站了出来,牵头成立了技术攻关小组。小组在严寒中将损坏的大炮拆解成上百个零件,连续奋战三天四夜绘制出完整图纸。为了解决材料问题,军区派人深入敌占区收购铜铁资源,武工队则通过破袭日军交通线收集所需钢材。

经过两个多月的奋战,1946年4月,第一门仿制炮组装完成。试射时,炮弹在数里外准确爆炸,标志着试制成功。鉴于盖亮的特殊贡献,军工部将其命名为“盖亮号”。这门九二式七十毫米步兵炮,口径70毫米,射程3500米,重量仅200公斤,一匹马可以拉动,拆开后两匹马可以驮走,非常适合游击作战。对此,朱德总司令发来贺电,称赞"冀鲁豫首开造炮先河"。

“抗日不惜七尺躯,救国只仗一寸丹。”顶端新闻记者在一间展室的墙上看到了清丰籍烈士柳朝琦的诗句。一件件文物、一个个故事,都是珍贵的历史记忆。

据悉,从2004年起,清丰县委、县政府对根据地旧址进行抢救性维修和复原陈列,而今已颇具规模,设有冀鲁豫边区抗战史实展馆、兵工史迹纪念馆、冀鲁豫军区纪念馆等展馆,旧址、旧居40余处,一个国防教育园和一个抗战文化广场,全面展示冀鲁豫边区的抗战历史。

作为冀鲁豫三省重要的红色旅游景点与革命传统教育、爱国主义教育基地,如今的单拐每年都会吸引数以百万计的游客慕名前来,重温抗战岁月边区军民艰苦卓绝、浴血奋战的革命史,缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩。单拐的故事,不仅属于历史,更属于每一个铭记来路、不忘初心的人。